歡迎進入北京鑫視科科技有限公司網站!

24小時熱線電話:4008058599

24小時熱線電話:4008058599

歡迎進入北京鑫視科科技有限公司網站!

24小時熱線電話:4008058599

24小時熱線電話:4008058599

氣固相微反應技術前沿:高溫高壓條件下的多相傳遞與反應調控綜述

氣固相微反應技術前沿:高溫高壓條件下的多相傳遞與反應調控綜述 更新時間:2025-09-28

更新時間:2025-09-28 點擊次數:137

點擊次數:137

一、引言

在現代化學工業進程中,高溫高壓條件下的氣固相反應廣泛存在于石油煉制、煤化工、精細化工以及能源轉化等諸多關鍵領域,對基礎化工原料生產、新型材料合成起著舉足輕重的作用。然而,傳統反應器在應對此類反應時,傳質傳熱效率低、反應控制精準度欠佳以及安全風險高等問題日益凸顯,極大地限制了反應效率提升與產品質量優化。隨著微化工技術的蓬勃興起,氣固相微反應技術作為其中的關鍵分支,憑借獨特的微尺度效應,為高溫高壓氣固相反應帶來了創新性解決方案,逐漸成為科研與工業應用領域的研究焦點。

氣固相微反應技術依托微通道反應器,其內部通道尺寸處于微米至毫米量級,在如此微小的空間內,氣體與固體催化劑充分接觸,反應物料高度分散,進而引發一系列有別于宏觀尺度的傳遞與反應特性。本文將系統梳理氣固相微反應技術在高溫高壓條件下的多相傳遞機制、反應調控策略,深入探討其前沿研究進展、實際應用案例,并對未來發展趨勢進行展望,旨在為推動該技術在工業領域的廣泛應用與深度發展提供參考。

二、高溫高壓下的多相傳遞機制

2.1 傳熱特性

2.1.1 高比表面積強化傳熱

微通道反應器具有超乎尋常的比表面積,通常可達 5000 - 10000 m2/m3,相較傳統反應器高出數十倍甚至上百倍。這一顯著優勢使得反應器內部傳熱系數大幅提升,能夠極為迅速地將反應過程中產生的熱量傳遞出去。以強放熱的催化氧化反應為例,在傳統反應器中,由于散熱不及時,常常導致局部溫度過高,進而引發反應選擇性降低,甚至可能因溫度失控而引發安全事故。但在微通道反應器內,反應產生的熱量能夠快速傳遞至通道壁,并借助外部冷卻介質及時帶走,有效維持反應溫度的均勻性,確保反應在適宜溫度區間穩定進行,顯著提高產物收率與質量。

2.1.2 微尺度下的傳熱方式

在微通道內,傳熱方式主要以熱傳導和對流傳熱為主。由于通道尺寸微小,流體與通道壁之間的接觸面積大幅增加,熱量能夠在短時間內從反應流體高效傳遞至通道壁。并且,通過對微通道結構進行精巧設計,如采用特殊的翅片結構、對通道表面粗糙度進行調控等手段,能夠進一步增強傳熱效果,提升反應器的熱管理能力。例如,在一些微通道反應器設計中,引入具有高導熱系數的翅片材料,增大了傳熱面積,強化了流體與壁面之間的對流傳熱,使得反應器在高溫高壓反應中能夠更高效地控制溫度。

2.2 傳質特性

2.2.1 短傳質距離提升效率

微通道內的流體流動一般處于層流狀態,在此條件下,反應物分子主要以分子擴散的方式在微小空間內快速傳輸至催化劑表面。與傳統反應器相比,微通道極大地縮短了傳質距離,顯著提升了傳質效率。以高溫高壓下的合成氨反應來說,在微通道固定床反應器中,氮氣和氫氣能夠在極短時間內快速擴散至催化劑表面并發生反應,相較于傳統大型反應器,反應速率大幅提高,合成氨的產量與生產效率得到顯著提升。

2.2.2 強化傳質的策略

為進一步提升傳質效率,科研人員探索出多種有效策略。其一,在微通道內引入特定的擾動結構,諸如微混合器、導流片等,這些結構能夠打破層流邊界層,促進反應物分子的混合與擴散,從而有效提高傳質速率。其二,通過優化催化劑的顆粒尺寸以及填充方式,使催化劑在微通道內實現均勻分布,有助于增加反應物與催化劑的接觸面積,進而提升傳質效率。其三,借助外部場輔助傳質,例如利用電場、磁場等對反應物分子的運動施加影響,加速其向催化劑表面的傳輸進程,進一步強化傳質效果。有研究表明,在引入電場輔助傳質的微通道反應器中,某些氣固相反應的傳質效率提升了 30% 以上。

三、反應調控策略

3.1 反應器結構設計優化

3.1.1 創新通道構型

傳統微通道反應器多采用簡單直通道結構,而當前新型設計融入了曲折通道、分級通道以及三維立體通道等多元化構型。曲折通道能夠增加氣體與固體催化劑的接觸時間與路徑,強化傳質效果;分級通道可依據反應進程的不同需求,在不同階段對氣體分布與流動狀態進行針對性優化;三維立體通道則進一步提升了反應器的空間利用率與結構緊湊性。例如,某研究團隊借助 3D 打印技術成功開發出一種蜂窩狀氣固相微通道反應器,其內部呈現復雜的三維互通結構,氣體在其中能夠形成獨特的湍流流動模式,極大地改善了氣固接觸效果。在催化氧化反應實驗中,與常規直通道反應器相比,該反應器使反應物轉化率提高了 20% 以上。

3.1.2 多尺度結構協同

構建多尺度結構的微通道反應器,能夠實現不同尺度下傳遞與反應過程的協同優化。例如,在宏觀尺度上,通過設計合理的反應器整體布局與氣體進出口結構,確保氣體能夠均勻分配至各個微通道;在微觀尺度上,對微通道內部的細微結構進行精細調控,如設置微凹槽、微凸起等,強化氣固界面的相互作用。這種多尺度結構協同策略能夠有效提升反應器整體性能,在一些復雜氣固相反應體系中,實現了反應效率與選擇性的雙重提升。

3.2 催化劑負載與活性調控

3.2.1 先進負載技術

新興的原位生長、納米復合等技術在催化劑負載領域得到廣泛應用。原位生長技術能夠使催化劑在微通道壁上直接生成,極大地增強了催化劑與載體的結合力,有效減少催化劑流失現象。納米復合技術則是將不同功能的納米催化劑顆粒復合在一起,充分發揮協同效應。比如,將納米級的貴金屬催化劑與過渡金屬氧化物復合后負載于微通道內,在加氫反應中,不僅顯著提高了催化劑的活性與選擇性,還大幅增強了其抗中毒能力。

3.2.2 表面修飾與活性位點調控

通過對催化劑表面進行修飾,能夠精準調控其表面性質,優化氣固相反應的活性位點,有力促進反應進行。例如,采用化學氣相沉積、原子層沉積等技術在催化劑表面引入特定的官能團或原子層,改變催化劑表面的電子結構與化學活性,使反應物分子更易在活性位點吸附與活化,從而提高反應速率與選擇性。在某些氣固相催化反應中,經過表面修飾的催化劑,其活性位點數量增加了 50%,反應速率提升了數倍。

3.3 過程控制與監測技術革新

3.3.1 實時精準監測

隨著傳感器技術的飛速發展,先進的傳感器能夠實時、精準地監測微通道內的溫度、壓力、氣體濃度等關鍵參數,精度可達 ±0.1℃、±0.01kPa 以及 ±0.1%。這些高精度實時數據為反應過程的精準調控提供了堅實基礎。例如,在微通道反應器中安裝高精度溫度傳感器,能夠及時捕捉反應過程中的溫度變化,一旦溫度出現異常波動,可迅速采取相應調控措施,確保反應穩定進行。

3.3.2 智能反饋控制

基于實時監測數據,通過反饋控制系統能夠對反應條件進行動態、智能調整。例如,當傳感器檢測到反應溫度升高時,反饋控制系統可自動調節冷卻介質流量或降低反應物進料速率,使反應溫度迅速恢復至設定值;當氣體濃度發生變化時,系統能夠自動調整各氣體的流量比例,維持反應的最佳氣固比。同時,結合機器學習與人工智能算法,能夠對反應過程進行精確建模與預測,提前預判潛在問題并及時采取有效措施,顯著提高反應過程的穩定性與可靠性。在實際應用中,采用智能反饋控制的微通道反應系統,反應穩定性提升了 80% 以上,產品質量一致性得到極大改善。

四、前沿研究進展

4.1 材料創新

4.1.1 新型耐高溫高壓材料

研發具備優異耐高溫、高壓性能且具有特殊功能的微通道材料是當前研究熱點之一。陶瓷基復合材料憑借其耐高溫、耐腐蝕性能以及良好的機械強度,成為高溫高壓反應環境下理想的微通道材料候選。通過對陶瓷材料微觀結構的精細調控,如引入納米級孔隙結構或特殊晶相組成,可有效增加材料比表面積,提高微通道反應器的傳質傳熱性能。此外,一些新型金屬合金材料,如鎳基高溫合金,因其在高溫高壓下出色的力學性能與化學穩定性,也逐漸應用于微通道反應器制造。

4.1.2 功能化材料涂層

在微通道壁面涂覆功能化材料涂層,能夠賦予反應器特定功能,改善多相傳遞與反應過程。例如,涂覆具有超親水性或超疏水性的涂層,可調控微通道內流體的潤濕性,影響氣液固三相的分布與傳質效率;涂覆具有催化活性的涂層,可直接在通道壁面進行催化反應,減少催化劑用量,降低成本。研究表明,在微通道壁面涂覆超親水性涂層后,氣液傳質系數提高了 20% - 30%。

4.2 多物理場耦合

4.2.1 電場、磁場與反應耦合

將電場、磁場等外部物理場與氣固相微反應過程進行耦合,能夠有效調控反應路徑與速率。在電場作用下,帶電反應物分子或催化劑表面電荷分布發生改變,從而影響反應物的吸附、活化以及產物的脫附過程。例如,在某些電催化氣固相反應中,施加適當電場可使反應速率提高數倍。磁場則可通過影響反應物分子的磁矩與運動軌跡,改變氣固相間的傳質與反應特性。有研究發現,在磁場輔助下的氣固相加氫反應中,氫氣在催化劑表面的吸附與活化效率顯著提升,反應選擇性得到有效調控。

4.2.2 超聲場強化作用

超聲場在微通道內能夠產生空化效應、機械振動等多種物理作用,有效強化多相傳遞與反應過程。空化效應產生的微小氣泡在破裂瞬間會釋放出巨大能量,形成局部高溫高壓環境,促進反應物分子的活化與反應進行。同時,超聲引起的機械振動能夠增強流體的湍動程度,提高傳質效率。在超聲輔助的氣固相催化反應中,反應速率可比傳統反應提高 50% 以上,且能夠在相對溫和的條件下實現高效反應。

4.3 高通量微反應系統

4.3.1 并行微通道陣列設計

為滿足工業化大規模生產需求,開發高通量微反應系統成為必然趨勢。并行微通道陣列設計通過將多個微通道并行排列,實現反應通量的大幅提升。在設計過程中,需確保各微通道內流體流動與反應條件的一致性,避免出現流量分配不均等問題。例如,采用精密的微加工工藝制造的平行微通道陣列反應器,可同時處理大量反應物,在保持微尺度效應優勢的前提下,顯著提高生產效率。在某精細化學品合成中,使用并行微通道陣列反應器,生產效率較單一微通道反應器提高了 10 倍以上。

4.3.2 集成化與模塊化

將微反應系統進行集成化與模塊化設計,能夠實現多步驟反應的連續進行以及系統的靈活組裝與擴展。通過集成微混合、微反應、微分離、微檢測等功能模塊,構建一體化的微化工平臺,可有效減少中間產物轉移過程中的損失與污染,提高反應過程的整體效率與可控性。同時,模塊化設計使得系統能夠根據不同反應需求進行快速調整與優化,便于工業化推廣應用。目前,一些集成化微反應系統已在藥物合成、化工中間體生產等領域得到初步應用,并展現出良好的應用前景。

五、實際應用案例

5.1 石油化工領域

5.1.1 催化重整反應

在石油化工的催化重整工藝中,傳統反應器在高溫(450 - 550℃)、高壓(1.5 - 3.0 MPa)條件下存在傳熱不均勻、催化劑積碳嚴重等問題,導致重整產物質量和收率受限。而采用微通道固定床反應器進行重整反應工藝改進后,其高效的傳熱性能能夠有效抑制催化劑表面積碳現象,延長催化劑使用壽命。同時,精準的反應控制能力使得重整產物的辛烷值提高了 8 - 10 個單位,芳烴收率提高了 15 - 20%,顯著提升了產品質量與經濟效益。例如,某大型煉油企業引入微通道重整反應器后,每年可增加數百萬元的經濟效益。

5.1.2 加氫裂化反應

加氫裂化是生產優質輕質油品的重要工藝,在高溫高壓下進行。微通道反應器能夠實現氫氣與原料油的高效混合與快速反應,提高加氫裂化反應的選擇性與轉化率。通過精確控制反應條件,可有效減少副反應發生,生產出更符合市場需求的產品。在某加氫裂化裝置中應用微通道技術后,輕質油收率提高了 10% 左右,產品質量得到顯著改善,且裝置運行穩定性增強。

5.2 精細化工領域

5.2.1 醫藥中間體合成

在醫藥中間體合成過程中,許多反應對選擇性和反應條件要求極為苛刻。以含氮雜環化合物合成為例,采用氣固相微通道技術,以負載型金屬催化劑為固體相,通過精確控制反應溫度、氣體流速以及壓力等參數,能夠高效實現環化反應。相較于傳統釜式反應,產物收率提高了 20% - 30%,選擇性提升了 15% - 20%。同時,微通道反應器能夠快速移除反應產生的熱量,避免因局部過熱導致副反應發生,有力保證了醫藥中間體的質量和純度,為醫藥產品的研發與生產提供了可靠支持。

5.2.2 特種化學品生產

在合成新型光致抗蝕劑單體等特種化學品時,利用微通道反應器可實現氣固兩相的均勻混合與快速反應,有效提高反應轉化率和產物一致性,滿足電子工業等領域對特種化學品高純度、高性能的嚴格需求。在實際生產中,微通道反應器能夠實現連續化生產,生產過程穩定性高,產品質量波動小,大幅提升了特種化學品的生產效率與市場競爭力。

5.3 能源領域

5.3.1 燃料電池氫氣制備

在燃料電池氫氣制備方面,如甲醇水蒸氣重整制氫,傳統反應器存在制氫效率低、設備龐大等問題。采用微通道反應器后,由于其快速的傳熱傳質過程,能夠使重整反應在相對較低溫度下高效進行,提高氫氣產率與純度。研究表明,在相同反應條件下,微通道反應器的氫氣產率比傳統反應器提高了 35% 以上,且生成氫氣中的一氧化碳含量可降低至 ppm 級,滿足了燃料電池對氫氣純度的嚴苛要求,為燃料電池的廣泛應用提供了更高效的供氫解決方案,推動了新能源產業的發展。

5.3.2 生物質熱解氣化

在生物質能源領域,氣固相微通道技術應用于生物質熱解氣化過程展現出獨特優勢。微通道反應器的快速升溫特性,可使生物質在短時間內達到熱解氣化溫度,促進反應進行。與傳統的固定床或流化床反應器相比,微通道反應器能更精準地控制熱解氣化條件,提高氣體產物中可燃氣體的含量。實驗顯示,利用微通道反應器進行生物質熱解氣化,合成氣中氫氣與一氧化碳的總體積分數可達到 70% 以上,較傳統反應器提高了 15% 左右,有助于提升生物質能源的利用效率與品質,為生物質能的高效開發與利用開辟了新途徑。

六、挑戰與展望

6.1 面臨的挑戰

6.1.1 固體顆粒堵塞問題

在一些涉及固體催化劑顆粒或反應過程中會產生固體顆粒的氣固相微反應體系中,微通道容易發生堵塞現象,嚴重影響設備正常運行。這主要是由于微通道尺寸微小,固體顆粒在流動過程中容易沉積、聚集,導致通道狹窄甚至堵塞。目前,雖然通過優化微通道結構、改進催化劑顆粒形狀與尺寸等方法能夠在一定程度上緩解堵塞問題,但尚未解決,需要進一步深入研究有效的防堵塞策略。

6.1.2 反應器放大難題

對于大規模工業生產需求,微通道反應器的放大面臨諸多挑戰。在放大過程中,如何在保證微尺度效應優勢得以延續的前提下,實現高效放大是亟待攻克的關鍵問題。傳統的幾何放大方法往往會導致微通道內流體流動狀態、傳質傳熱特性發生改變,進而影響反應性能。因此,需要開發新的放大策略,如基于 “數增放大" 理念的模塊化組裝放大方法,但在實際應用中仍需進一步優化與完善,以實現大規模、低成本的工業化生產。

6.1.3 設備成本與維護

微通道反應器的制造通常需要高精度的微加工技術與特殊材料,這使得設備成本相對較高。此外,微通道內部結構復雜,一旦出現故障,維修難度較大,維護成本也較高。降低設備成本、提高設備可靠性與可維護性,是推動氣固相微反應技術大規模工業化應用的重要前提,需要在材料選擇、加工工藝以及設備設計等方面進行持續創新與改進。

6.2 未來展望

隨著技術的不斷成熟,氣固相微反應技術將在更多領域展現出獨特優勢,實現應用的深度拓展與廣度延伸。在能源領域,除了現有的燃料電池氫氣制備與生物質熱解氣化,還將在新型儲能材料合成、碳捕獲與轉化等方面發揮關鍵作用。例如,在鋰硫電池正極材料合成中,利用微通道反應器精確控制反應條件,制備出具有高比容量、長循環壽命的硫基復合材料;在碳捕獲與轉化方面,通過微通道反應器將二氧化碳高效轉化為高附加值化學品,如甲醇、甲酸等,助力實現碳中和目標。

在環境治理領域,氣固相微反應技術可用于揮發性有機物(VOCs)、氮氧化物(NOx)等大氣污染物的深度催化凈化。微通道反應器的高效傳質傳熱與精準反應控制能力,能夠使污染物在低溫、高空速條件下實現高效轉化,降低凈化成本,提高環境效益。同時,在水污染治理方面,將氣固相微反應技術與高級氧化工藝相結合,開發出高效的廢水處理技術,實現有機污染物降解。

在新興材料合成領域,氣固相微反應技術將推動高性能納米材料、量子材料、金屬有機框架(MOFs)等新型材料的規模化制備。通過精確控制反應條件,實現材料結構與性能的精準調控,滿足電子、光學、生物醫藥等領域對材料的嚴苛要求。例如,在量子點材料合成中,利用微通道反應器制備出尺寸均一、發光性能優異的量子點,可廣泛應用于顯示、生物成像等領域。

產品展示

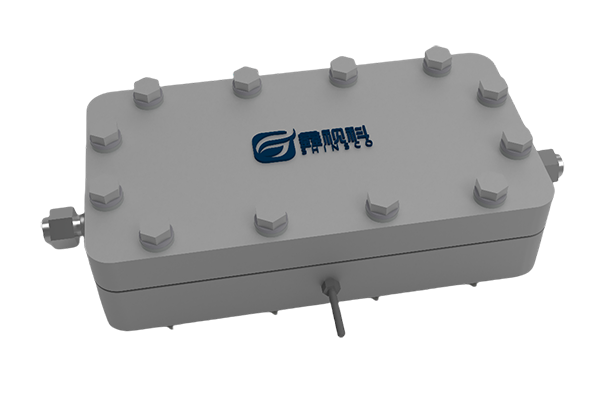

SSC-GSMC900氣固相高溫高壓微通道反應器通過在微通道內填充催化劑顆粒實現催化反應,通過“顆粒-微通道"協同設計,兼具高催化活性、傳質/傳熱效率及操作靈活性,尤其適合高負載需求、復雜反應體系及頻繁催化劑更換的場景。其模塊化、維護成本低的特點,為化工過程強化和分布式能源系統提供了高效解決方案。

SSC-GSMC900氣固相高溫高壓微通道反應器主要應用在多相反應體系,固定床,催化劑評價系統等,具體可以應用在制氫:甲烷蒸汽重整(填充Ni/Al?O?顆粒,耐高溫)。費托合成:CO加氫制液體燃料(填充Fe基或Co基催化劑)。尾氣凈化:柴油車SCR脫硝(填充V?O?-WO?/TiO?顆粒)。VOCs處理:甲苯催化燃燒(填充Pd/CeO?顆粒)。CO?資源化:CO?加氫制甲醇(填充Cu-ZnO-Al?O?顆粒)。生物質轉化:纖維素催化裂解(填充酸性分子篩顆粒)。

產品優勢:

1) 氣固接觸:反應氣體流經填充的催化劑顆粒表面,發生吸附、表面反應和產物脫附。

2) 擴散與傳質:氣體分子從主流體向顆粒表面擴散,分子在顆粒孔隙內擴散至活性位點。

3) 熱量傳遞:微通道的高比表面積和顆粒堆積結構強化熱傳導,避免局部過熱。

4) 催化劑顆粒填充:催化劑以顆粒形式(如小球、多孔顆粒)填充于微通道中,形成高密度活性位點。

5) 靈活更換催化劑:顆粒可拆卸更換或再生,避免整體式或涂層催化劑的不可逆失活問題。

6) 微尺度流動:微通道內流體流動多為層流,但顆粒的隨機分布可誘導局部湍流,增強混合。

7) 動態平衡:通過調節流速、溫度和壓力,平衡反應速率與傳質/傳熱效率。

8) 模塊化設計:填充段可設計為標準化卡匣,支持快速更換或并聯放大(“數增放大"而非“體積放大")。

9) 適應性強:通過更換不同催化劑顆粒,同一反應器可處理多種反應(如從CO?加氫切換至VOCs催化燃燒)。

10) 維護便捷:堵塞或失活時,僅需更換填充模塊,無需整體停機維修。

11) 多相反應兼容:可填充雙功能顆粒(如吸附-催化一體化顆粒),處理含雜質氣體(如H?S的甲烷重整)。

12) 級聯反應支持:在微通道不同區段填充不同催化劑,實現多步串聯反應(如甲醇合成與脫水制二甲醚)。